马赛会谈|克里斯托夫•庞塞

Alain Jacobs免费分享的采访Christophe Poncet的内容。

本文由阿兰·雅各布斯发表于他的个人网站中。

“我不相信有一条对所有人都有效的塔罗之道,但我认为马赛塔罗牌可以照亮每条特定道路的独特性,从而帮助你在自己的道路上进步。“ —— 克里斯托夫•庞塞

除了阅读西柚的译文外,你也可以在阿兰·雅各布斯的个人网站中免费查看本篇译文的原文。

克里斯托夫•庞塞和马赛塔罗的秘密

Christophe Poncet,1963年出生于法国里昂

Christophe Poncet(和 Philippe Truffault)纪录片中的照片:《马赛塔罗的秘密》。

你可能还想阅读这篇关于这部在 ARTE 播放的纪录片的文章。

Alain Jacobs :

我本来不想再问这个问题了,因为就其本身而言,我对这副牌没有任何异议,但你“修复”了尼古拉斯·康弗塔罗牌(Nicolas Conver 1760)的22张牌……它仍然被认为是最美丽的塔罗牌之一(有时仍然是最古老的),然而就我而言,与其他同类牌的简单比较,就证明了这种说法。

Christophe Poncet:

我在视觉上喜欢Conver的塔罗牌,但这不是我选择修复这个牌而不是另一个牌的原因。我必须回到过去,告诉你我是如何做出这个选择的。我在1982年发现了格里莫公司生产的马赛塔罗牌,它的小册子让我想知道更多。在这篇鼓舞人心的文章中,查拉伊·昂格尔将马赛塔罗牌描述为一种编码知识,并邀请读者破译这一密码。我立即跳上了船。首先我应用了她推荐的方法:“你只需要查看塔罗牌来发现密码;在没有假设和没有先入为主的情况下观察它。”我承认,这让我在开始时获得了成果,但对我来说,这还不够。为了破译密码,你必须把重要的元素(你在纸牌中看到的东西:人物、物体、颜色、动物、植物……)与它们的含义联系起来。但图像的含义因地点和时间而异:例如,太阳对于18世纪的埃及祭司和12世纪的大教堂建造者来说,含义并不完全相同,即使思想在时间和空间上传播,即使太阳符号可以被看作是一个普遍的原型。没有上下文,符号和含义的关联充其量是近似的。因此,试图破译“马赛塔罗牌”的前提条件是要知道它的创作地点和日期。在我研究的这一点上,我意识到我是在浪费我的时间来研究格里莫塔罗牌,因为它是一个由旧型号拼凑起来的晚期型号(约1930年)。我决定我需要我能找到的最古老的马赛塔罗牌,而当时市场上没有多少。我采用了Le Héron的Conver牌(Héron后被Grimaud收购),它并非没有缺点(尤其是它不幸地将人脸染成了粉红色),但在大多数情况下,它相当忠实于保存在国家图书馆的Conver副本。

随着我的方法越来越完善,我的搜索开始产生意想不到的结果,远远超出了我希望找到的东西。当我只是在寻找与“马赛塔罗牌”中的服装设计相匹配的服装时,我开始发现一些图像,从它们的设计本身来看,显然启发了这副牌的创作者。在这里,我认出了一个姿势或一张脸的特征,在那里,我认出了一个配件、一个涡形装饰、一顶帽子或一个窗帘。所有这些作品的时间都可以追溯到1470年左右,大多来自佛罗伦萨。我已经发表了两篇关于这个问题的文章:

– 关于战车牌的图形来源(法语):

https://www.academia.edu/7053946/Halfway_between_Venice_and_Florence_the_Ferrarese_Chariot_of_the_French_Playing-card_Museum

– 关于教皇、女教皇、皇帝、皇后和正义的图形来源(意大利语):

https://www.academia.edu/3612055/A_Game_between_Prophecy_and_Philosophy_the_Tarot_of_Marsilio

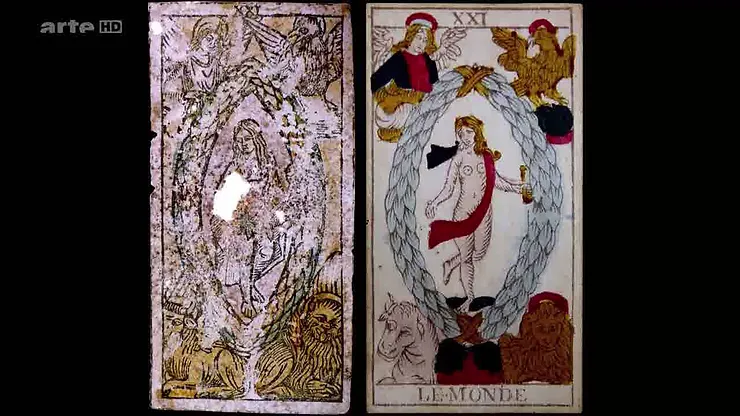

我回到了Conver牌。因为正是在这副特定的牌中,这些图形的相似性最引人注目。我在刚才引用的关于战车的文章和纪录片《马赛塔罗牌的秘密》(13分42秒)中强调了一个例子:我展示了佛罗伦萨人马索·菲尼古拉雕刻的“信仰战车”和马赛塔罗牌的战车之间的惊人相似之处。这两幅图像之间还有一个不那么壮观但非常重要的相似之处:一个缝隙,上面有一簇草,在战车牌中,它变成了地上马腿之间的奇怪形状。这个特征在大量马赛塔罗牌中都能找到,但在尼古拉斯·康弗(Nicolas Conver 1760)的战车牌中,这种相似性最为明显。 在这个例子中——但在其他例子中也是如此——似乎Conver的模型比他的同时期的其他模型更接近原始图形来源。我想,雕刻模具的人有一个非常忠实于“马赛塔罗牌”原始原型的模型,他选择了尊重最小的细节。因此,我选择恢复Conver牌,因为在我有机会研究的所有马赛塔罗牌中,它是最能突出其在15世纪最后25年佛罗伦萨文艺复兴时期的艺术和哲学中的灵感来源的一个版本。

Alain Jacobs :

为什么要进行无数次的“修复”,而且是大型的修复?

Christophe Poncet:

当我在2012年开始制作我的纪录片《马赛塔罗的秘密》时,我在寻找一个可以直接用于拍摄的Conver牌。我们需要在屏幕上完全可读的牌,同时完全忠实于原始的Conver设计。然而,当时市场上的Conver牌要么被篡改,要么被重新绘制设计,要么图形质量不足。所以我们不得不自己生产。

指导我们修复工作的原则是将塔罗牌恢复到它离开Nicolas Conver的工作室时的全新的状态,没有任何制造缺陷。简而言之,一个“理想的”塔罗牌,它应该是用完美的模板来着色的。因此,我们决定使用旧的Conver牌,在计算机工具的帮助下对其进行图形化的“清理”,以擦除污点和颜色溢出,但不改变线条或颜色。为了方便拍摄和提高可读性,我们还选择在不影响高/宽比例的情况下略微增加格式。

Alain Jacobs :

你是如何完成这项工作的?

Christophe Poncet:

这项工作由泰国平面设计师(Duangrat Anutaratanya和Wiphat Sutthanan)在我的搭档Marie-Noëlle Jean的指导下非常谨慎地进行完成。方法是完全消除颜色,以隔离木材印刷产生的黑线,然后在适当的地方替换颜色。这听起来似乎没什么,但实际上是一项既繁琐又复杂的工作。当颜色重叠时,黑线会很难重建。为了做出某些决定,有必要查阅不同收藏品的几份副本(例如,一些晚期的Conver牌有一个有趣的特点,就是颜色很浅,可以清楚地看到底层的黑色线条,而旧副本的深绿色则不能清楚地分辨出来)。根据副本的不同,颜色区域也并不完全相同。有时有必要寻求艺术家的意图,但千万不要过度解读。我们作为一个团队工作,不断协商并以批判的眼光,使我们能够脚踏实地,避免发明想象中的细节。

由此产生的塔罗牌非常忠实地再现了旧的模型,只是它稍大一些,没有污点、发黄、磨损和老化的痕迹,也没有与传统着色方法(模板)有关的通常的溢出的颜色。由于这种精密的仪器,我们能够以非常近的距离拍摄王牌,并制作动画,而这在简单的传真中是无法做到的。

Alain Jacobs :

今天,我想知道为什么有这么多人已经开始并仍在着手自己“修复”这个塔罗牌……

为什么不最终提供一个名副其实的传真,例如伊夫·雷诺(Yves Reynaud)和维尔弗里德·胡杜安(Wilfried Houdouin)或帕特里克·库克(Patrick Coq)为雅克·维埃维尔的塔罗牌提供的传真?

Christophe Poncet:

Yves Reynaud 和 Wilfried Houdouin 正在对马赛塔罗牌进行出色的、不可缺少的工作。多亏了他们的存在,研究人员现在可以掌握既严格又可访问的调查材料。对我来说更重要的是,除了风格表现的多样性之外,它们还突出了马赛塔罗牌II型,在不同时间和地点的非凡的图形同质性。我希望他们能尽快为我们提供他们的Conver牌。

Viéville牌的有趣之处在于,有些牌与马赛塔罗牌有家族相似性,但很明显,它是一个具有非典型特征的分化分支。我在研究过程中观察到15世纪某些佛罗伦萨艺术作品与马赛塔罗牌II型人物之间的直接联系,而在Viéville牌中没有发现这些类似物,我不得不推断,Viéville牌的制作者通过与先前存在的传统保持距离,完成了一项原创性工作。在我看来,它是一个非传统精神的非典型作品,它也许处于两个不同传统的交汇点。因此,它是值得考虑的,而Patrick Coq 提供了一个高质量的传真,这一点非常好。

Alain Jacobs :

再举一个例子,我对 Jean Dodal 的塔罗牌也有同样的想法:这是一个我不再理解的过程,因为这些塔罗牌保存得相当好,现在可以使用……

Christophe Poncet:

Dodal 被列为马赛塔罗牌I型。在这里,我们又一次看到了同质化的传统:马赛塔罗牌I型有完全可识别的共同特征,与II型的区分标准也很明确。Thierry Depaulis 在2013年10月发表在《The Playing-Card: The tarot de Marseille – Facts and Fallacies part II》(《马赛塔罗牌——事实和谬误第二部分》)的优秀文章中完美地强调了这些问题。然而,有一点我不同意 Thierry 的观点,他说I型可能是两种类型中较古老的,II型可能是I型的“现代化”。我的研究表明,事实上II型不能从I型衍生出来。两种类型最明显的区别之一是丘比特在情人牌中的外观和位置。对于II型,我已经强调了这个人物的图形来源。这是一个取自佛罗伦萨人 Maso Finiguerra 的涅罗天使,在佛罗伦萨人 Baccio Baldini 的雕刻中以丘比特的形式出现,并从那里移植到情人牌中。

我在2012年出版的《La Scelta di Lorenzo》一书中介绍了 Finiguerra 的涅罗天使,但直到上个月,我才惊喜地发现了构成涅罗天使和情人牌之间缺失环节的 Baldini 的雕刻。由于它直接依赖于这些图形来源,II型的情人牌不能来自I型。我并不是说对研究I型塔罗牌没有兴趣,恰恰相反;但如果认为因为它有更古老的外观,I型就应该更接近原始原型,那就错了。事实上,我表明II型直接起源于1470年左右的佛罗伦萨,它的图象在当时的佛罗伦萨艺术环境中形成。

情人牌上的丘比特的4个图形来源:

Alain Jacobs :

你是否和 Thierry Depaulis 一样,认为塔罗牌(被称为马赛塔罗牌)的王牌很可能包含一种教义,一种重要的内容,但不太可能甚至不可能被肯定地提取出来?

Christophe Poncet:

我完全同意 Thierry Depaulis 所说的,马赛塔罗牌的王牌包含了一种教导。我也认为提取这些内容并不容易,但这是我几年来一直在努力的事情。我不是在寻找绝对的确定性,因为图像的语言不是数学,它不以纯粹的逻辑方式说话,而是通过类比,通过思想的关联。我所捍卫的论点是,“马赛塔罗牌”忠实地反映了佛罗伦萨哲学家马尔西利奥·费奇诺的思想,他是15世纪最后三分之一时间里在佛罗伦萨将柏拉图的所有对话从希腊文翻译成拉丁文的第一人。当然,马尔西利奥·费奇诺并没有向全世界夸耀他发明了一个教学游戏来教授柏拉图哲学。但当人们仔细研究费奇诺的著作时,会被某些文本与马赛塔罗牌的王牌之间的确切对应关系所震惊。我曾在两篇文章中讨论过战车牌和魔鬼牌的案例:

– 在第一部分,我分析了费奇诺对灵魂战车的概念。我说的不是战车牌,但你只要把牌放在面前读一读,就能看出其中的联系(法语)。

https://www.academia.edu/3611973/The_Image_of_the_Chariot_in_Marsilio_Ficinos_Commentary_to_Platos_Phaedrus._The_Vehicle_of_the_Soul_as_an_Instrument_for_the_Return_to_God

– 在第二部分,我表明魔鬼牌代表了费奇诺根据《圣经》和但丁的地狱所看到的柏拉图洞穴(意大利语)。

https://www.academia.edu/3604135/A_Devil_in_Platos_Cavern

在纪录片中,我还提到了战车牌、魔鬼牌,并勾画了在世界牌上的演示。如果我有更多的时间,我可以对其他19张王牌中的每一张都做同样的事。我现在正在写下我对每张王牌的结论,这不是一件容易的事,因为我不是一个容易下笔的人,但我相信我将在几年内完成,并将以书的形式出版发布这个结果。今天,我的方法过去和现在都是完全经验主义的。我不会像兔子一样从帽子里掏出我的假说:这是仍在继续的研究,要顺其自然,有点像警方调查。这个过程包括耐心地收集各种元素,然后以这样的方式将它们组装起来,以重新构建失去的现实。这就是我们所做的,例如,当一架飞机坠毁时:我们收集碎片并把它们放回原位重新组合起来。你必须在给每个棋子分配位置之前研究一下。只要有了一定数量的碎片,你就可以开始对所发生的事情提出假设,但要知道其他的碎片会到来,如果你的假设与这些新的碎片不一致,你将不得不改进它,完善它,甚至完全放弃它。我以同样的方式进行“马赛塔罗”研究,通过反复试验和改正错误。今天,我可以说,每一张王牌都找到了自己的位置,而且我对整体有一个有条理的看法。鉴于我已经收集了大量的重要元素,我相信我的工作假设完全错误的可能性非常低。也就是说,如果有一天我遇到一个不适合框架的东西,我会毫不犹豫地准备重新考虑它。

我怎么会去找到费奇诺的?正如我所说,我的第一个出发点是找到马赛塔罗牌的日期和起源地:文艺复兴时期的佛罗伦萨。恰好在同一时间,我正在阅读柏拉图的对话录。在我研究这些王牌的同时,我注意到其中有几个与柏拉图的伟大神话有很强的亲和力:洞穴、灵魂战车、厄尔的神话等等。如果我们考虑以佛罗伦萨文艺复兴为一方,以柏拉图主义为另一方的两个伟大合奏,那么交集的区域主要被马尔西利奥·费奇诺的人格所占据。正是出于这个原因,我对费奇诺的著作进行了仔细研究。现在,费奇诺在评论柏拉图的神话时,对它们进行了一定程度的修改、修饰和改编。由于他不仅是柏拉图主义者,也是一个教会人士、但丁诗歌的爱好者、占星家、神秘主义者,还有点像魔法师,他在解释柏拉图的神话时还包括了这些其他影响。现在,我在纸牌图像中发现的是修改过的神话,而不是原件。马赛塔罗牌的22张王牌中的每一张都在马尔西利奥·费奇诺的某些著作中得到了清晰而准确的解释。

Alain Jacobs :

在你的纪录片《马赛塔罗牌的秘密》中,根据马尔西利奥·费奇诺的一段文字,最后展示了塔罗牌王牌的演示方式,似乎很有说服力(这段文字是马尔西利奥·费奇诺的《柏拉图的提马尤斯的马约简编》中的第34章,题为《De harmonica animae compositione》)。

Christophe Poncet:

我很高兴你觉得这个关于马赛塔罗牌的22张王牌结构的介绍很有说服力。但是,事实上,说到最后的演示是过分的,因为我在影片中不得不满足于对这一结构的演示进行总结。在纪录片中谈论它之前,我犹豫了很长时间,因为这是个微妙的问题。费诺奇在这篇文章的序言中没有宣布:“这就是‘马赛塔罗牌’的结构……” 我在系统地梳理费诺奇的作品时发现了它。这是一个尚未被翻译成现代语言的文本,因此我用拉丁文翻阅了它。我的目光被一个句子所吸引,这个句子说,灵魂通过三重阶段来管理世界。3×7=21,就像塔罗牌王牌的数字。所以我开始翻译它,这时我才意识到文本的隐秘性。乍一看,它并不容易理解:它是一串以谜语形式出现的小句子,显然是占星术的主题。后来有了一个英文译本,但它毫无意义。造成这种情况的不是因为译者阿瑟·法戴尔的能力,而是文本本身的性质。阅读的关键,因此也是翻译的关键,是马赛塔罗牌。如果你不知道这段文字是指塔罗牌的王牌,你就错过了信息。另一方面,如果你参照王牌和它们的含义来阅读这段话,那么你就会意识到这些词有双重含义,而且费奇诺以谜的形式描述他所发明(或者说启发)的游戏结构,是很有趣的。这段文字其实和双关语一样无法翻译。

我可以看到你的下一个问题来了:为什么你现在不解释这个文本并强调它与马赛塔罗牌的关系?并非如此简单。我必须首先解释每张王牌独立于结构的含义:只有这样,才能观察到费诺奇文本的谜语和要猜的牌之间的关系。

目前,我们必须简单的注意到费奇诺结构的几个优点。第一列,即木星,从下到上分三个阶段进行:这是灵魂的升华。底部是战车,数字7,代表灵魂的陆地载体(Vehiculum Terrenum VT),也就是化身的灵魂。中间是节制,数字14(=2×7),它代表尘世和神性之间的中间灵魂。它的脚踏在地上,也有自己的翅膀,使天上的东西与地上的东西相协调。上面是世界,数字21(=3×7),灵魂作为天体的精髓,支配着四个元素。在下一列中,即火星的那一列中,进展是相反的,从上到下,根据5的三个倍数:这是人的堕落——走向地狱——当他让自己被他的命运所带走。最上面的是教皇,数字5;中间的是命运之轮,数字10(=2×5);下面的是魔鬼,数字15(=3×5)。第三列都是女性,与金星相称。在顶层,女教皇是天上的维纳斯,即智慧;在中间层,星星是凡尘的维纳斯,即自然;两者都在底层,在被邀请在两者之间选择的年轻人的两边。他将选择智慧还是快乐?第四列和第五列在一起读起来更好。在顶部,皇后/皇帝夫妇标志着行动和反应之间的对立,因为在中间,月亮反射了太阳的光芒,而在底部,力量的积极力量与隐士的沉思力量形成鲜明对比。观察一下,在太阳的列中头发都是金色的,而在月亮的列中是蓝色的。在水星列中,所有东西都是语言问题,顶端的街头艺人是创造性的动词,中间的倒吊人代表叛逆者的不守信用,下面的神殿唤起了巴别塔和语言的混乱。在土星这颗遥远而沉重的行星之列,伟大的末世论问题暴露无遗。在顶层,正义是神圣的正义,仍然被称为Anankè或天意。在它下面,审判给予每个人应有的待遇。在底部,两张牌是一个谜题。两张牌放在一起,一张有数字XIII但没有名字;另一张有名字愚人但没有数字。一个展示了肉体死亡的永恒循环,另一个展示了被囚禁在肉体坟墓中的灵魂的疯狂状态,等待着它的解放和回归上帝。同一现实的两面:凡人身体里的不朽灵魂。正是因为灵魂是不朽的,所以根据神圣的正义,其审判是必要的。所有这些都是直接取自费奇诺。

Alain Jacobs :

我不理解他关于“……神圣的正义和最后的20号牌”的结论(审判的第20号王牌的演示,以及愚人上面第13号王牌的演示)。

你能澄清这最后一点吗?

Christophe Poncet:

我理解你的困惑。你的问题很有趣地说明了视听媒体在传达抽象思想时的局限性。在电视上,你被要求——这很正常——不要让观众感到无聊。你必须继续前进,不要迷失在解释中。在最后的图片描述中,为了避免冗长,我只为每一列准备了少量的文字。只要一个小字出错,你就什么都不懂了。事实上,画外音在你指出的地方说,“土星列「……」以神圣的正义和最后的结局结束”,这都是关于死亡、天意和时间的结束,使“结束”一词具有“目标”、“目的地”或“最终”的强烈含义。

Alain Jacobs :

我知道在对塔罗牌进行推测时应该谨慎。

例如,我不会坦率地将节制王牌的设计归于 Botticelli,尤其是 Zsuzsanna Wierdl 设计的 Estergom大主教宫(匈牙利)的节制王牌归于波提切利仍然是一种假设。

Christophe Poncet:

我想我没有在任何地方写过或说过,波提切利设计了“马赛塔罗牌”的节制。不过,这个问题确实是在纪录片《马赛塔罗牌的秘密》中自然而然地出现的。为了更好地回答你的问题,我必须告诉你 Esztergom 的壁画是如何在纪录片中找到它们的位置的。就在2007年9月,我在一份意大利报纸上看到了一篇文章。这张照片引起了我的注意:它显示了 Esztergom 的节制。文章解释说,这是一幅刚刚被认为是波提切利的壁画。波提切利对我来说其实并不关键:一个文艺复兴时期的画家,不管他是谁,对我来说都足够了。对我来说,重要的是我在这个图像中认出了一个非常接近于马赛塔罗牌的节制的形式。因此,我把这篇文章放在我的节制牌的工作簿中,以便在时机到来时考虑到这一点。当我开始创作纪录片剧本时,在翻阅我的文件时,我认为这个故事有一个有趣的叙事潜力:匈牙利的城堡,壁画的重新发现,归功于波提切利。于是我联系了壁画的修复者 Zsuzsanna Wierdl,请她在修复现场接受我的采访,她欣然接受。当天,我直接和摄制组一起到达,这让我很震惊,因为在此之前,我所看到的只是一张小小的、不明确的节制的照片。这些壁画绝对是一流的。由于他们呆在地下而非常损毁,但却仍然很出色,事实上他们已经沦为了最简单的表现形式。Zsuzsanna 在进行修复工作时,不得不清理大量的图层,这些图层要么是晚期的重绘,要么是最后的油漆层完全退化了。留下的是最早的、准备性的一层,是显示艺术家之手的初稿。在 Esztergom,非同寻常的是线条的涌现。波提切利是一位线条的画家,他的线条是不可模仿的无与伦比的,因为这是他的天才所在。这正是我们在 Esztergom 眼前的情况。因此,当然,归于波提切利的说法受到了激烈的争论。猛烈但没道理。我个人认为,这是因为批评家不是波提切利专家。他们把 Esztergom 的层层准备层比作完美的成品画。赤裸裸的线条并不具有与完成的作品一样的外观,它有细笔的小细节,有金色的亮点。对于一个眼中没有波提切利的线条的人来说,这是有欺骗性的。有一位艺术史学家的言辞特别激烈。但他的反驳主要是基于壁画的画法不符合解剖学原理。然而,只要看看《维纳斯的诞生》,特别是女神的左肩,就足以意识到 Botticelli 对其人物的解剖学并不关心。他为了线条的美而牺牲了一切。

无论如何,即使我确信波提切利画了 Esztergom 的节制,我也没有说他设计了“马赛塔罗”的节制。在我看来有可能,甚至有可能(但我不会说“肯定”)的是,由于 Esztergom 的节制明显具有波提切利的特征,由于波提切利和费奇诺是同时代的人,而且都是围绕美第奇家族的知识分子和艺术家圈子的成员,由于 Esztergom 的节制与“马赛塔罗”的节制有许多共同点,因此认为波提切利可能直接或间接合作创作了“马赛塔罗”的节制也不是没有道理的。当我看到马赛塔罗牌的其他牌与 Botticelli 的作品有重要的相似之处时,这一假设得到了加强:如我在影片中所展示的魔鬼,但也有神殿、星星或情人。2012年,我出版了一本书——《La Scelta di Lorenzo》,可惜已经绝版——其中我用情人牌解开了 Botticelli 神秘的春天的秘密。

Alain Jacobs :

相信有一个共同的灵感,要么是一个对另一个的灵感,要么是对同一概念的共同表达,这不是更合理吗?

Christophe Poncet:

我不认为 Esztergom 的节制和“马赛塔罗”表达了相同的概念。Esztergom 的壁画非常经典地展示了4种基本美德。马赛塔罗牌的节制,虽然表现出寓言化的美德(花瓶)的一些古典属性,但却显示出一些不那么常见的东西:它表现了具体的费奇诺思维对节制的概念,即节制是一种能够协调天体和尘世的灵魂品质。

Alain Jacobs :

我这样说是因为,我不想过分挑剔,我不同意塔罗牌的节制和“波提切利”的节制之间的壶的倾斜度是相同的。

Christophe Poncet:

你是对的。在纪录片中说这番话的是 Zsuzsanna Wierdl。我说“是 Zsuzsanna Wierdl”并不是为了指责她在纪录片中所说的内容。我监督了纪录片的剪辑编辑工作,我完全接受加入这个词的选择。当你拍摄纪录片时,你不能控制一切,这很好。在出发去 Esztergom 做报告之前,我和 Arte 的这部纪录片的编辑主任 Karen Michael 开了个会,我告诉她,我们有计划去匈牙利拍摄 Zsuzsanna Wierdl。然后 Karen 明确告诉我不要告诉 Zsuzsanna ,这部纪录片是关于塔罗牌的。当我问她为什么时,她用一种实事求是的语气告诉我,这是绝对必要的,可以为镜头保留发言者的新鲜反应。Karen 是完全正确的。在纪录片中,当我第一次向 Zsuzsanna 出示节制牌时,她的惊讶并不是假装的。她真的被她的发现所困扰。要知道,此时她已经在这些壁画上工作了13年。她对它们的细节了如指掌,她给它们照过X光,扫描过它们,用放大镜和显微镜检查过它们。此外,作为一名艺术修复师,她还研究过艺术史。这是她工作的一部分。她见过几十种节制的表现形式,从中世纪到文艺复兴时期,在各种类型的支架上。因此,作为研究这幅壁画的专家,以及熟悉艺术中基本美德表现的人,她才会感到惊讶。这次拍摄结束后,与我共同执导这部纪录片的 Philippe Truffault 当然也在Esztergom,他对 Zsuzsanna 的强烈反应非常惊讶,怀疑我在她背后“泄秘”。他认为 Zsuzsanna 的惊讶是一种表演。不是的。Philippe 想象,没有人能够忽视马赛塔罗牌,这意味着 Zsuzsanna 会假装惊讶。Philippe 的观点是以种族主义为中心的。对于一个了解马赛塔罗牌的法国人来说,了解马赛塔罗牌是必然的。但有很多法国人,甚至受过教育的人,都不知道马赛塔罗牌。因此,一位正在修复“美德”壁画的匈牙利修复师从未见过马赛塔罗牌中的节制牌,这并不奇怪。马赛塔罗牌中的人物是前现代时期的代表,这一观点最近才非常小范围地传到艺术史的圈子。

无论如何,Zsuzsanna 的惊讶和她的反应力度是纪录片中的重要元素。它显示了相似之处的壮观性,这体现在一个人的反应上,她用专家的眼光看这个东西,不是看马赛塔罗牌,而是看这个文艺复兴时期代表节制的壁画。这一点非常重要。Zsuzsanna Wierdl 被她的冲动冲昏了头脑,在水壶的倾斜角度上强行划了一点线。我应该怎么做?请 Zsuzsanna 再拍一次,调节一下她的热情?牺牲这句话,失去这美丽的真相时刻的一部分?或者我应该让观众自己判断这句话是否有点夸张,因为知道它与我想表现的内容没有关系?我宁愿保持这一刻的自发性,因为它就是这样。

最后,我必须补充一个纪录片中没有展示的方面,但我认为这很有启示意义。在 Esztergom,在与节制的同一面墙上,有一个正义。这个正义,不幸的是比它的邻居更剥落损毁,也与马赛塔罗的正义有着惊人的相似之处。但一个人不可能在52分钟内说出所有的事情。

Alain Jacobs :

这种比较显示出明显的相似性,但严格来说,这两个水壶的倾斜方式并不相同;一个是垂直的,而另一个是斜的。

脸部的方位相同,但目光的方向不一样,液体的流动也不一样,手臂的排列也不一样,只是在镜像效果上“相同”。

Christophe Poncet:

你指出的一切都很正确。当涉及到比较时,我们可以更多地关注相似之处,或者更确切地说,是不同之处。重要的是我们从它们中得出的意义。在纪录片中,对节制的比较对我来说似乎很重要,因为它显示了两种表现形式之间的图形亲和力。当你说手臂的安排只是在镜面效果上是相同的,你是朝着我试图表明的方向走的:两个图像显然有共同的图形元素,同时也没有一个对另一个的奴性复制。一种可能的解释(但我承认还有其他解释)是,同一位艺术家合作完成了两件作品:壁画和牌。

Alain Jacobs :

此外,塔罗牌的节制也有翅膀!这并不是微不足道的!

Christophe Poncet:

正如我在上面所说的,这两种节制有图形上的亲和力并不意味着它们代表同样的东西,我同意你的观点,你所指出的差异很能说明问题。传统上,翅膀不是称为节制的美德寓意的属性。我的研究实际上表明,王牌形象的节制的翅膀是战车上缺少的。在《费德鲁斯》中,柏拉图提出了一个灵魂战车的形象,一个带翅膀的战车,至少对神圣的灵魂来说是这样。就人类的灵魂而言,除了那些能够恢复翅膀的灵魂外,翅膀通常都会丢失。费奇诺把这些翅膀描述为灵魂的上升力量,使它能够回到天国的家园:对他来说,它们是理性和爱的协调力量。马赛塔罗牌的节制显示灵魂是尘世和天堂之间的联系或和谐:牢牢地固定在地上,但有一双翅膀将其提升到天堂。在 Esztergom,没有翅膀,因为这是一个经典的红衣主教美德的表现,可能是为宫殿所属的大主教:人文主义者 János Vitéz 的书房的内部装饰而设计。

Alain Jacobs :

我坚持这一点,是因为我经常注意到,许多人不是简单地坚持观察(例如,这里是相似性……),而是从观察中推导出来,想把他们的理论塞进去,甚至用鞋拔子或撬棍塞进去,说明“真理”,结论就像源于一个幻觉(……成为完美的对应关系)。

Christophe Poncet:

在纪录片中,我没有试图强调两种节制之间的完美对应,因为我只需要指出图形的亲和力。我绝不是想说它们说明了相同的设计概念,而是要让观众看到,它们很有可能是出自同一人之手。我想我没有用鞋拔子或撬棍来暗示那只手。在我看来,我总是让观众自由地得出他自己的结论,而不是通过断言一个单一的“真理”来强迫他。

Alain Jacobs :

在维斯康提·斯福尔扎的一口井中发现了一个极好的王牌(世界王牌),是否已经确定了日期?

Christophe Poncet:

Thierry Depaulis 在他2013年出版的《揭示塔罗牌》一书中发表了这张牌的复制品。图例显示:16世纪下半叶。日期是根据这些牌背面的图像确定的,该图像取自 Orlando furioso de l’Arioste 的印刷版,可能是1556年 Valgrisi 的版本。Thierry Depaulis 在他已经引用过的《马赛的塔罗牌——事实与谬误第二部分》一文中详细解释了这一切。

Alain Jacobs :

从这张牌来看,我几乎相信所谓的“马赛风格”比人们长期以来认为的要古老……甚至,尽管我目前没有看到任何其他东西来支持这一观点(除了在这口井中发现的其他牌,而且与Jean Dodal 塔罗牌和其他类似的牌非常相似),这是更古老的风格!

Christophe Poncet:

这些发现显然具有巨大的意义,因为它们为我们提供了无可辩驳的客观证据。然而,我们决不应该让他们说出他们没有说的话。在米兰的一口井里发现了一张牌,这并不能让我们得出结论,这张牌一定是在米兰制作的。在文艺复兴时期,意大利各城市之间的贸易非常好,甚至是更多。我们只能说,这种类型的牌在当时的米兰肯定是有的。同样地,并不是因为这些I型牌(像Dodal)是我们找到的最古老的副本,我们就有权推断I型牌是马赛塔罗牌中最古老的。我们从档案文件(由 Franco Pratesi 的作品带来的)中得知,早在15世纪就有非常大量的塔罗牌被生产和销售,比在斯福尔兹科城堡发现的牌的生产日期早了几十年。所有这些牌——成千上万的牌——都消失了,我们无法知道它们是I型、II型还是另一个未知的型号。

Alain Jacobs :

我还是不明白贵族们的塔罗牌和所谓的马赛塔罗牌之间的图像差异。

Christophe Poncet:

确实有重要的图像差异,但也有很强的相似性,对我来说,有趣的是要了解演变的方向。在我看来,一个很好的例子是情人牌。就我们所见,它在15世纪初的米兰塔罗牌(被称为维斯康提·斯福尔扎)和马赛塔罗牌中的表现几乎是一样的:一个手持箭的丘比特在一对夫妇上方。只是在马赛塔罗牌中,这对夫妇已经变成了三人组。发生了什么事?天赐良机,我偶然发现了导致牌中这种动荡的源头。这是一幅日期为1463年的微型画,描绘了大力神赫拉克勒斯在贪婪和美德之间的选择。一个图形来源,因为人物的方向被忠实地再现了,以至于我发现很难否认它直接启发了“马赛塔罗牌”的情人牌。但它也是一个概念来源,因为这幅微型画展示了希腊古代的一个文本,该文本成为费奇诺阐述一个寓言的起点,他称之为《费勒布斯的审判》。我在《La Scelta di Lorenzo》一书中表明,“情人”这张牌很可能是这个哲学寓言的代表作,在这个寓言中,年轻人是被快乐诱惑的费勒布斯,而牺牲了他的合法妻子智慧。

贵族们的塔罗牌和马赛塔罗牌之间的图像差异因此显示了性质的不同。前者展示了一个贵族的婚姻(它是一个声望和快乐的塔罗牌,没有特别的说教倾向),后者暴露了一个道德和哲学的主题(它是一个教育或记忆的塔罗牌)。我对这一断裂提出的解释如下:1470年左右,正在完成柏拉图全集翻译的马尔西利奥·费奇诺意识到,他很难向同时代人解释这些作品的深刻含义。他身边有一圈年轻的支持者,但即使有他们,让柏拉图的哲学得到充分的聆听也不是一件容易的事。同时,塔罗牌是一种在佛罗伦萨风靡一时的游戏。费奇诺想出了用这种俏皮的工具来传达他抽象的哲学概念的想法。显然,这不是一项小任务,尤其是因为费奇诺本人不是艺术家。他能想到这些形象象征,而不是执行去画出它们。我想,正是在洛伦佐·德·美第奇的赞助下,组建了一个团队来构思和执行这个伟大的项目。78张牌的结构,包括22张王牌,已经存在并被保留。王牌被费奇诺和他的一些朋友或弟子从哲学角度重新思考。艺术家们从那些向美第奇家族靠拢的人中聘请:他们根据费奇诺的指示画出人物。根据这些草图,雕刻师和盖章师最终亲自完成了纸牌。考虑到所涉及的技艺数量,很可能是洛伦佐大帝委托并资助了这项工作

Alain Jacobs :

如果塔罗牌在文艺复兴时期出现在意大利北部,那么它们就是从当时的哲学和范式中借来的:密契主义、新柏拉图主义、炼金术,……

Christophe Poncet:

事实上,在他学术生涯的早期,费奇诺不得不应科斯莫·德·美第奇的要求中断了他对柏拉图的翻译,以致力于翻译归属于赫尔墨斯·特里斯梅格斯的著作。我不相信他从事过炼金术,但众所周知,这门学问对他来说并不完全陌生,而且他自己的著作,特别是《生命之书》,对后来的炼金术著作产生了深刻的影响。我们决不能忘记整个基督教神秘主义传统中浸透了柏拉图主义,他对这一传统了解得很透彻,因为他自己也是一个牧师,而且深具神秘主义。他也得到了伟大的佛罗伦萨诗人但丁的想象力的滋养,但丁当时正在佛罗伦萨重生,他的伟大朋友克里斯托弗·兰迪诺对其进行了重要的评论。费奇诺对《古兰经》感兴趣,研究希腊文版的《圣经》,认为俄耳甫斯、琐罗亚斯德和毕达哥拉斯是预示基督教的古代神学家,甚至对希伯来语的卡巴拉感兴趣。

在我看来,这就解释了为什么自18世纪以来——直到今天——仍有那么多不同的理论被提出来解释马赛塔罗的象征意义。有些人告诉我们,这是一副密教牌,有些人说它来自中世纪基督教传统,有人认为是炼金术、东方、埃及的影响,等等。但所有这些都统一于费奇诺的思想,它是所有这些传统建立的熔炉。马赛塔罗牌揭示了这些影响,并不是因为它直接来自其中的任何一个,而是因为费奇诺在吸收和协调了这些影响之后,通过它传递了这些影响。

就在上周,我看到了一本1970年出版的书,书名是《Notre-Dame des tarots》。作者是古代哲学史家 Jean-Paul Dumont,他是 Pléiade 版本中的苏格拉底之前的哲学的译者之一。他是一个完全了解古希腊哲学的人(他于1993年去世)。在《Notre-Dame des tarots》中,他透露了他在马赛塔罗牌中发现他所熟悉的希腊神话时的惊奇。他在战车牌中认出了费德鲁斯的灵魂战车,在魔鬼牌中认出了柏拉图的洞穴,在隐士牌中认出了第欧根尼和他的灯笼,在星星牌中认出了苏格拉底称为 Diotime 的宴会上的维纳斯,在情人牌中认出了普罗狄科斯赫拉克勒斯的选择这一主题的变奏。但 Dumont 在 Dummet、Mann 和 Depaulis 的作品之前就写了他的文本。因此,他可能不知道马赛塔罗牌的起源日期和地点。因此,他只能猜测其发明者的身份:但塔罗牌的作者,马赛的想象者……说话的是一个神职人员。今天我们会说是一个知识分子。多么有智慧的人啊!

Alain Jacobs :

为了更好地理解塔罗牌,进一步回溯历史是否有必要,甚至是有用的吗?

Christophe Poncet:

我认为,为了理解马赛塔罗牌,人们必须理解马尔西利奥·费奇诺。而要了解马尔西利奥·费奇诺,就必须看一看滋养他的影响。如果没有读过柏拉图本人,怎么能读到他对柏拉图对话的评论?不看但丁,怎么能在费奇诺的著作中发现但丁的影响?毋庸置疑,还有很多工作要做。

Alain Jacobs :

我相信塔罗牌以自己的方式表达了其他地方和之前的说法,但我是否必须回到过去,或者它们对我来说是“可及的”,通过沉浸在15世纪和文艺复兴时期就能理解?

Christophe Poncet:

沉浸在15世纪和文艺复兴时期当然是必要的,但要有洞察力。对意大利文艺复兴没有同质的想法。当你仔细观察时,它是非常多样的。文艺复兴时期的历史学家詹姆斯·汉金斯等人已经很好地表明,除了这一时期的创新,也就是历史所保留的创新——柏拉图主义、赫尔墨斯主义、对古代的回归——亚里士多德主义和学术思想在很大程度上仍然占主导地位。事实上,马尔西利奥·费奇诺的思想,最重要的是他的表达方式是非常原始的,甚至在他的时代也是这样。他是有争议的,被嘲笑,被批评,被怀疑是异端邪说。马赛塔罗牌中所表达的就是这种非常特别的思想,而不是文艺复兴时期的一揽子思想。

在我的研究过程中,我并不完全以费奇诺为目标。当时还有其他思想家可能知道柏拉图的著作。我调查了所有的方向,但事实上很多线索都没有结果。例如,我花时间研究 Jean Pic de la Mirandole 的著作,他是一位哲学家和马尔西利奥·费奇诺的朋友。我没有保留任何关于马赛塔罗的线索。Pic 是一口博学之井,但这是一种完全不同的思维方式,更传统,更学术化,比费奇诺的精神少了很多想象力。我怀疑 Cristoforo Landino 对导致马赛塔罗牌的费奇诺的工作做出了贡献,但这种关系更加分散,不那么尖锐,有时是矛盾的。诗人 Angelo Poliziano 不同意费奇诺的神秘主义,他对与费奇诺同属美第奇圈子的学者、哲学家和文学家根本没有什么好说的。当我离开他们,留在文艺复兴时期的意大利时,我就无法找到任何能以同样的敏锐度唤起马赛塔罗中人物的文字。

至于在更远的年代去寻找费奇诺的思想来源,这无疑是必要的,但要始终牢记,这些来源是费奇诺重新审视的。马赛塔罗牌中所呈现的思想包含了许多影响,但总是通过费奇诺的眼睛,他是一个在他的时代具有难以置信的博学的学者,在从多种来源组成原始图像的艺术方面具有非凡的技巧,从他之前最伟大的思想家那里吸取了独特的精髓。

Alain Jacobs :

如果马尔西利奥·费奇诺真的与塔罗牌有关,他是否会通过它来描述 “灵魂的朝圣”?

Christophe Poncet:

费奇诺继承了一个悠久的传统,可以追溯到荷马的柏拉图式解释者,他们在尤利西斯的流浪中看到了灵魂在地球上的流放和返回天堂家园的隐喻。在中世纪晚期,巴黎神学家 Jean Gerson 接受了这一观点,将自己比作这个世界上的朝圣者,渴望在上帝那里得到安息。在1482年出版的《柏拉图神学》中,费奇诺受到了 Gerson 思想的启发(他使用了相同的推理和术语),但他增加了一个决定性的细节:对他来说,朝圣者是人类灵魂的形象,在这个世界上找不到安宁,它因被囚禁在身体里而痛苦不堪,以致变得神志不清和疯狂。这个疯狂朝圣者的形象,我在费奇诺之前的任何地方都没有见过,它可以在马赛塔罗中的愚人的形象中看到。

Alain Jacobs :

但这是一个微妙而细微的朝圣之旅,因为正如你自己写得那么好:“没有一条适合所有人的道路,因为不是所有的灵魂都一样。”

Christophe Poncet:

我曾经写过这段话来回应某人,他试图将王牌排列成一条线性路径,每个人的起点和终点都是一样的,随着道路的阶段性变化,牌也是互相跟随。恰恰相反,我认为塔罗牌恰恰是牌——而不是按照装订的顺序一个接一个的页面——这一事实请我们不要按照强加的顺序来安排它们。在我看来,费奇诺的文本所建议的结构开启了从上到下或从下到上甚至横向、斜向和以国际象棋骑士的方式的多种可能路径。我不相信有一条对所有人都有效的塔罗之道,但我认为马赛塔罗牌可以照亮每条特定道路的独特性,从而帮助你在自己的道路上进步。